当观众暂时又聋又瞎时 展厅里会发生什么

行为艺术家玛丽娜

·

阿布拉莫维奇最新的创作在纽约完成,以

“

发生器

”

为标题的展览要求观众蒙眼塞听,于是有陌生人在里面拥抱、跳舞、静坐冥想。

顶着“行为艺术之母”光环的阿布拉莫维奇没有停止创作。

行为艺术家玛丽娜

·

阿布拉莫维奇最新的创作最近在纽约的

Sean Kelly

画廊圆满完成,以

“

发生器”(

Generator

)为标题的展览没有任何传统意义上的艺术品供展示,还一反常态地要求观众不看不听。

按照艺术家自己的描述来说就是:

“

大家来到画廊,本来是想听到什么,看到什么,结果眼睛和耳朵都被蒙上了。所以你一定要充分运用自己其他的感官。虽然没有什么可听、可看的,但任何其他(体验)都是有可能的。

”

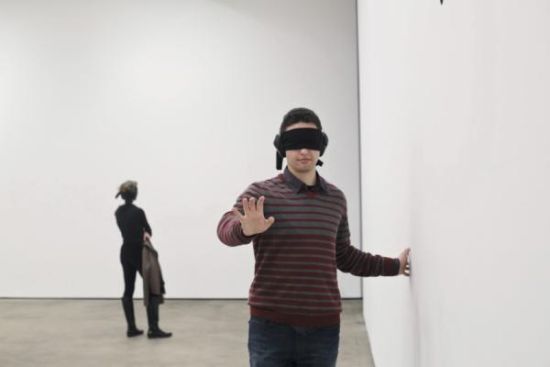

参与观众将所有私人物品寄存,蒙上眼罩,戴上耳机,由工作人员牵引着进入未知的空间。

这是一件听着深奥玄妙,实则体验感极其特别的行为艺术作品。在进入之前,和所有观众一样,我被要求将私人物品,尤其是手机等电子设备,寄存到储物柜里。然后

蒙上眼罩、戴好降噪耳机。接着,工作人员牵起我的手,缓步引领着我走进未知的空间。记得经过一两处有转向的拐角,灯光似乎明亮了不少,有人在耳边悄声地

说:

“

你打算结束的时候请举手示意。

”

之后,我的手被轻轻放开,跌跌撞撞、举步维艰的探索便就此开始。

眼罩和鼻梁的间隙处有光钻进来,我低下头能瞥到自己靴子头部的弧线,这个微小的区间就是所有的视域范围;耳机沉沉地压在脑袋上,倒不至于完全静音,但即使身

边传来高跟鞋

“

噔噔

”

的声音,仍然很难正确判断声源的方向。这近乎全盲和全聋的状态,让人想起课本里的海伦

·

凯勒。手足无措之感比想象的更为强烈,有好几

分钟我只是呆立在原地,脑袋里闪过无数问题:我在哪儿,其他人在干吗,艺术家阿布拉莫维奇也在现场吗,工作人员就在附近看着,那我到底该做些什么才能显得不傻呢

……

我向前伸出手蹒跚而行,摸到墙的瞬间非常愉快,像是确知

了安全范围,于是顺着墙沿绕场一圈。其间有好几次碰到其他人,大家各自不言不语,又很有默契地彼此避让,举动轻盈。脑海里渐渐明晰地浮现出一个大小可感的

方形,凭着这个认知,胆子也似乎大起来,我开始雄心壮志地从一处墙角出发,一步紧贴着另一步,想以尽可能直线的方式走出一条对角线以抵达对面的墙角。

走到中途,柔软的手又再次出现,我被轻轻地牵起,绕开了一些障碍,事后才知道那是展厅中间的柱子。对角线当然没能成功,我一路右倾着歪到了离墙角有

20

多步

远的地方。这之后,我走走停停,不再拘谨。黑暗和无声,让我感到自己好像正站着睡觉,又有那么一两个瞬间,会觉得肢体都不复存在。再之后又遇到墙角时,我

斜倚着蜷曲了一会儿,然后把手举过了头顶。

我最大的感受是如何不通

过双眼双耳而重新认知一个空间,步伐可以做丈量,双手可以下判断,从而使大脑得以对其投射想象。翻阅其他观众的文字,才知道有陌生人在里面握手拥抱、有人

跳起双人舞、有人干脆静坐冥想、有个呆了一个多小时的人提到作品刷新了他对时间的感受

……

有个呆了一个多小时的人提到作品刷新了他对时间的感受。

纽约时报的

Ken Johnson

则将作品理解为一种对现实社会的隐喻:

“

在一个明亮的空间里蒙上双眼并且人为地失聪,这类似于人类在某些现实里的一种典型感受,因为一些现

实其本质上的深度和广度超越了大部分人认知和理解的能力。而摘掉眼罩和耳机,你的处境则变得清晰,就好像受到了精神上的启蒙。

”

尽管个体的经验千差万别,

“

发生器

”

确确实实是一件相当颠覆传统的创作,受佛教中

“

四大皆空

”

(

full emptiness

)以及

“

合一

”

(

oneness

)观念的影响和启发,阿布拉莫维奇的这件作品没有提供任何具体的艺术主体,它屏蔽了观众通过视觉和听觉

来认知艺术的方式,它甚至企图让典型艺术语境中的一切都消失不见,包括艺术家本人(她并不一直在现场,即使在的时候,也和其他观众一样戴着眼罩和耳机)

——

这确实是一处无物可观、无声可听的

“

虚空

”

之境,而观众的体验则成为了作品中最重要的构成。

这确实是一处无物可观、无声可听的“虚空”之境,而观众的体验则成为了作品中最重要的构成。

现年

68

岁的阿布拉莫维奇,出生于前南斯拉夫的首都贝尔格莱德。她在诸多作品中挑战自己身体和精神上的极限,并探索艺术与观众之间的关系。在最著名的作品

“

旋律

0”

中,她准备了

72

种道具,包括玫瑰、口红等使人愉快的物件,也有小刀、鞭子等暴力工具,甚至手枪和子弹。那是

1974

年的意大利那不勒斯,观众

可以用这些道具对她进行任意摆布。其中一个人拿起枪顶住她的头,直到被其他人拉开。另一件广而周知的作品是

“

艺术家在现场

”

,

2010

年的纽约,在现代艺

术博物馆举行回顾展时,她在连续了一个多月的展期中,每天与排队前来的观众一一对视,尽管沉默不语,也没有任何肢体接触,但许多人坐在她面前痛哭流涕。

从

“

旋律

0”

到

“

艺术家在现场

”

再到

“

发生器

”

,时间跨度刚好

40

年。阿布拉莫维奇的创作理念变了,不再是年轻时那个满腔痛苦与悲愤的她,而更为平和怡然;

参与作品的观众也变了,彼此间少了敌意多了默契;行为艺术本身也在变,从原来半地下、遭受不解甚至排斥的状态,渐渐变得普遍而主流。

阿布拉莫维奇和乌雷在交往的12年时间里既是情侣也是创作的伴侣。

在2010年的“艺术家在现场”作品中,阿布拉莫维奇和乌雷重逢对视。

在当代艺术的领域里,阿布拉莫维奇以

“

非物质艺术和长时间持续发生的行为作品

”

知名,在这个特别的门类中还有许多如雷贯耳的经典作品,包括现代舞艺术家皮

娜

·

鲍什长达

30

小时的剧场表演,美籍台裔艺术家谢德庆

1980

年代的五件时长一年的作品,约翰

·

凯奇谱写的长达

639

年的管风琴曲子

“

尽可能慢

”

(

As Slow As Possible

)等等。用时间作为度量衡来回顾阿布拉莫维奇的艺术,更能够深刻地理解她的创作理念。

早年的

“

旋律

0”

,那个让她本人如坐针毡的表演持续了

6

小时;

1988

年与交往了

12

年的同为艺术家的男友乌雷分手时,两人来到中国,各自从长城一端步行,

历经

3

个月后在中途相遇又各自分开;

2002

年的作品

“

海景房

”

中,她连续

12

天不说话、不阅读、不写作;

2010

年

“

艺术家在现场

”

的作品,连续时长总

计共有

716

个小时;而她的上一件作品,取名为

“512

小时

”

,在伦敦的蛇形画廊中她与另外

10

位表演者一起引领观众静谧地站立或缓步前行,整个空间像是

被凝固一般地存在了

512

个小时

……

非物质、无实体、长时间可以看做阿布拉莫维奇艺术创作语言中的三个关键词。

她温和缓慢,有时甚至无为得有些软弱的举止,却在与时间的长期对峙中,沉淀出一种难能可贵的力量,也正是这种精神性与时间带来的力量成就了她作品中最动人的部分。

2013

年,阿布拉莫维奇发起新的项目,要创建一所以自己名字命名的综合性艺术机构

MAI

(

Marina Abramovic Institute

)。这个机构的实体设在纽约州的哈德逊郡,目前仍在建设之中。一方面它将持续地扶持与她有着相似理念的其他艺术创作,另一方面,艺术家

特有的

“

阿布拉莫维奇法

”

(

Abramovic Method

)将成为该机构重要的公共教育课程,这种训练的具体项目包括细致地品味一杯水、缓慢地在白纸上书写自己的名字、用

16

个小时计数米堆中的米粒

等等,以此让人

“

获得更好的关注力和自我感知

”

。

她还与流行明星

Lady Gaga

合作拍摄视频,将自己的训练法则推广给更宽泛的大众。这些举动已经超出了当代艺术的创作领域,使她渐渐走进主流文化的视野中,但也同时为她引来诸

多争议:阿布拉莫维奇从先锋行为表演一路发展而来的许多理念,是否应当被作为一种模板式的方法论来进行普及?

回到作品

“

发生器

”

,顶着

“

行为艺术之母

”

光环的阿布拉莫维奇没有停止创作,却继续坚持着不同形式的艺术探索,这一点值得敬佩。作品中虽然无物在现场,但清

空了的展厅里充满了各种可能性,就像一个透明的玻璃容器,而阿布拉莫维奇和我们这些被遮起眼睛耳朵的观众一起,试图放缓社会快速前行的步伐,不盲信

“

所见

即所得

”

,努力开启其他敏锐的感官,一同回归本我的人的状态。

(作者系现当代艺术学术平台

“

狩猎

”

主创,现正在纽约攻读艺术史硕士)

作者:虔凡

来源:澎湃艺术观

- 在他手上,呼啦圈也变成艺术品想起了系列电影:《春娇与志明》的中的一个片段张志明瞒着余春娇花了9万五买了一个艺术品,戳穿之后还小傲娇地…

- 弗洛伊德最后的家:蕴藏千件古董和藏书弗洛伊德的古董和藏书 弗洛伊德的精神分析沙发 位于伦敦北部的汉姆斯特德区美丽而宁静,这里隐藏着许多散落的文…

- 景泰蓝鉴证中韩友谊,韩国前总理郑云灿收藏中华荣耀尊8月9日,中国著名社会活动家刘瀚锴等一行受韩国政府盛邀,参加韩国第14届堤川国际音乐电影节及文化交流活动。活…

- 纯银大龙版票被韩国前总理郑云灿收藏2018年8月10日下午,中国著名社会活动家刘瀚锴先生和中共中央嵊州市市政府顾问王林先生受邀参加韩国第14届堤川国…

- 西安开发商无证售房起诉买家案中案:“黑心师爷”才是总导演?《调查清样》撰文|文一刀 西安闻天科技实业集团有限公司(下称闻天科技)因以自己无证销售为由起诉12名曾参与内…